人気ブログランキング

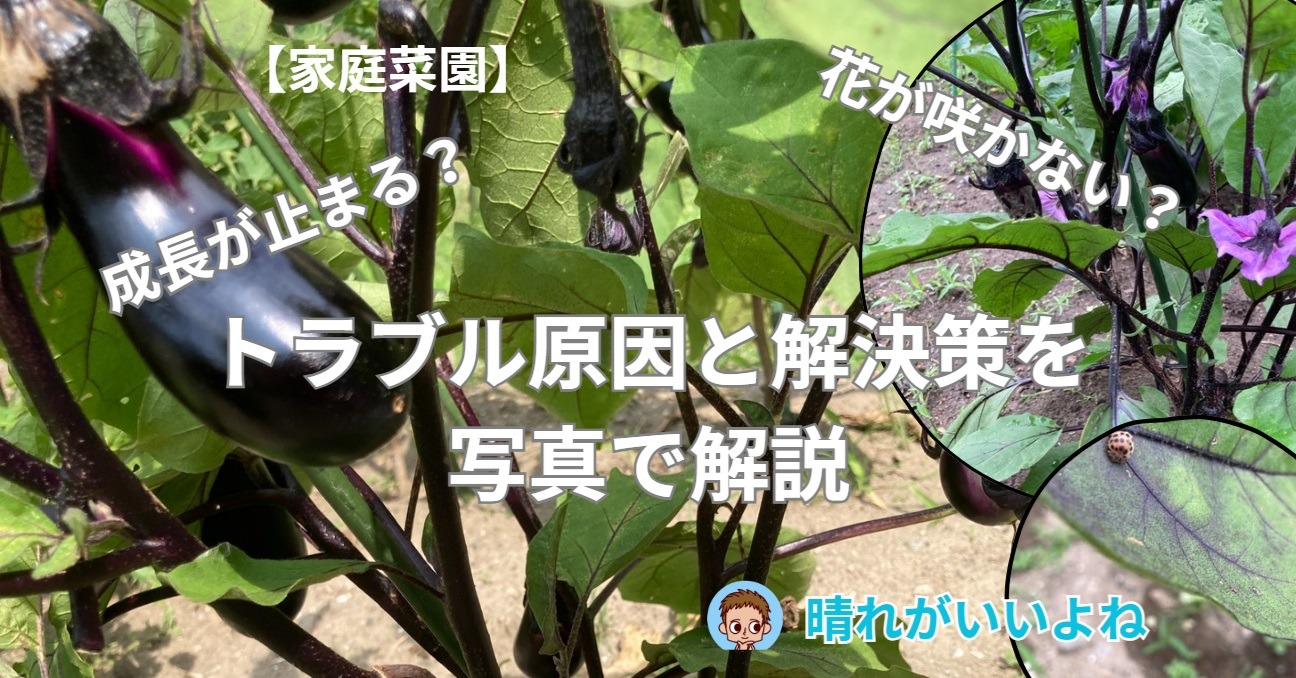

実はここ最近、わが家のナスが「花が咲かない」「成長が止まっている」という状態に陥ってしまい、正直かなり焦つています…!

この写真を見てください。

実が白くなっています。さらに、この株は、ほかに花が咲いていません。わき芽も見当たらず、成長点もどこにある?っていう感じです。ほかに、あと3株あるのですが、こんなことになっているのはこの株だけです。

ということで、

徹底的に原因の究明と対策に乗り出したいので、今回はその検証結果を記事にしたいと思います。

もしみなさんのナスにも同じような症状が出ているなら、この記事が原因特定と対策のヒントになればうれしいです。

わが家のナス、一体何が…?

まずは、わが家のナスの症状を改めてご紹介します。

- 花が全く咲かない:先週は元気に咲いていたのですが、今週からピタッと止まってしまいました。

- 株の成長が止まっている:新しい葉があるものの硬くなっている感じで、生気が感じられません。

- 実が大きくならない:今まで6つの実を収穫しましたが、今から思えば、その実も、あんまり大きくならなかったように思います。挙げ句の果てに、今回の白い実が出現したという感じです。

これはもう、完全にSOSのサイン!ですよね。一つずつ原因を探りましょう。

ナスの生育不良、考えられる主な原因と対策

ナスの生育不良には、いくつかの共通する原因があるようです。

今回のわが家の経験も踏まえ、よくあるパターンとその対策をまとめました。

1. 肥料のあげすぎ(窒素過多)に注意!「つるぼけ」していませんか?

ナスに限らず、野菜全般で起こりやすいのが「肥料のあげすぎ」、特に窒素成分の過剰です。

- 症状のサイン:

- 葉の色が異常に濃い緑色をしている

- 茎が太く、葉ばかりが大きく茂っている

- 花が咲かない、または咲いてもすぐに落ちてしまう

- 実つきが悪い

- なぜ起こるのか?:窒素は葉や茎の成長を促す栄養素です。これが多すぎると、株は「ひたすら体を大きくすること」に集中してしまい、花を咲かせたり実をつけるためのエネルギーを回さなくなってしまいます。これが「つるぼけ」と呼ばれる状態です。

- 対策:

- 追肥の一時中止:まずはしばらくの間、追肥はストップです。

- リン酸・カリウムの補給:窒素過多でつるぼけ状態の場合、リン酸(花芽形成を促進)やカリウム(実の生長を促進)が相対的に不足している可能性があります。リン酸やカリウムが多く含まれる肥料(草木灰、骨粉など)を少量与えて、栄養バランスを整えることを検討してください。ただし、与えすぎは禁物です。

2. 水分ストレスは大丈夫?「水不足」と「過湿」の両方をチェック!

ナスは水分を非常に多く必要とする野菜です。水やりはとても重要ですが、実は「水不足」と「過湿」の両方が生育不良の原因になります。

- 水不足の症状のサイン:

- 葉がしおれている、元気がなく垂れ下がっている

- 土がカラカラに乾いている

- 花が落ちる、実が大きくならない

- 過湿の症状のサイン:

- 下葉が黄色くなる、あるいは落ちる

- 株全体に元気がなく、生育が止まる

- 土の表面に苔やカビが生えている、異臭がする

- 対策:

- 適切な水やり:実が大きくなる時期は、朝夕の涼しい時間帯に水やりをする。

- 排水性の確認:畑の場合は、畝を高くしたり、堆肥などの有機物を混ぜて土の水はけを良くするとよい。プランターの場合は、鉢底石をしっかり入れたり、水はけの良い培養土を使うようにすると良いそうです。

3. 温度ストレスを感じていませんか?猛暑に注意!

ナスは高温を好む野菜ですが、極端な温度はストレスになります。

- 低温の症状:

- 生育が鈍る、花が咲かなくなる(春先の定植時や急な冷え込み時に見られます)

- 高温の症状:

- 花粉の活力が落ち、受粉しにくくなる

- 花が咲いてもすぐに落ちてしまう

- 日中の葉のしおれ

- 対策:

- 日中の遮光:現在の時期(7月上旬、わたしの地域も連日暑い日が続いています)は、日中の猛暑(35℃以上)が続く場合、特に正午〜午後3時頃は20〜30%程度の遮光ネットを張って、強すぎる日差しから株を守るのが有効。

- 敷き藁・マルチング:株元に敷き藁や黒マルチなどを施すことで、地温の急激な上昇や乾燥を防ぎ、根のストレスを軽減できる。

4. 超重要!「病害虫」のチェック

目に見えない、あるいは見過ごしやすい病害虫が株の活力を奪っていることもあります。

- 主な病気:

- 青枯病:葉が急にしおれ、回復しない。最終的に枯れてしまう。土壌中の細菌が原因。

- 半身萎凋病:片側の葉だけが黄化したりしおれたりする。最終的に枯れてしまう。土壌中のカビが原因。

- うどんこ病:葉の表面に白い粉のようなカビが生える。光合成を阻害する。

- 主な害虫:

- ハダニ:葉の裏に小さな白い点々が見られ、葉の色が抜ける。乾燥していると発生しやすい。

- アブラムシ:新芽や若い葉に群がり、汁を吸う。葉が縮れたり、ベタつくことがある。

- オンシツコナジラミ:葉の裏に小さな白い虫がつき、飛び立つと白い粉が舞う。

- チャノホコリダニ:肉眼ではほぼ見えない。成長点につきやすく、成長を阻害する。

- テントウムシダマシ(ニジュウヤホシテントウ):わが家ではコイツが!

- 特徴:見た目は益虫のテントウムシに似ていますが、背中に28個の黒い斑点があり、体色はオレンジ色で光沢があまりないのが特徴です。幼虫はトゲトゲしていて、タワシのような見た目をしているようですが、わたしはまだ見てません。

- 被害のサイン:成虫も幼虫も葉の裏から葉肉を食害するため、葉脈を残して白く透けたように見える「網目状の食害痕」ができます。被害がひどくなると葉に穴が開き、最終的には葉が枯れてしまいます。葉だけでなく、実をかじることもあります。

- なぜ厄介?:越冬した成虫が春から活発になり、ナス科の植物(ジャガイモも好みます)に卵を産みつけます。卵から孵化した幼虫は葉を旺盛に食害し、世代交代を繰り返すため、一度発生するとあっという間に被害が広がることがあります。実は、今年はとなりにジャガイモを植えていました。

- 対策:

- 早期発見と捕殺:葉の裏に産み付けられた黄色い卵塊(20〜30個の塊)や、孵化したばかりの幼虫を見つけたら、すぐに葉ごと取り除いて処分します。成虫も手で捕殺するか、株を揺すって落ちたところを捕まえるのが有効です。

- 畑の清潔を保つ:越冬場所となる落ち葉や雑草を畑の周辺から除去し、発生しにくい環境を整えましょう。

- コンパニオンプランツ:近くに、テントウムシダマシが嫌がる植物(特定のハーブ類など)を植えることも、予防策の一つとして試す価値があります。

- 薬剤の使用:大量発生してしまった場合は、ナスのテントウムシダマシに登録のある殺虫剤を使用することも有効です。

これが「テントウムシダマシ」です! これが食べられた跡

- 病害虫の対策全般:

- 毎日観察!:葉の裏や茎、株元など、毎日くまなくチェックすることが何よりも重要です。早期発見が早期解決につながります。

- 適切な処置:

- 病気:病気の種類によって対応が異なりますが、症状が出た葉を取り除いたり、専用の薬剤を使用します。土壌病害の場合は、残念ながら抜いて処分せざるを得ないこともあります。

- 害虫:粘着テープで取り除く、水で洗い流す(アブラムシなど)、食品成分由来のスプレー剤を使用する、専用の殺虫剤を使用するなど。ハダニは乾燥を嫌うので、葉水(葉に水をかける)も有効です。

- 風通しを良くする:適度な剪定で株の風通しを良くし、湿度を下げると病気の発生を抑えられます。

5. プランター栽培の場合の「根詰まり」

- 症状のサイン:

- 底から根が見えている

- 水を与えてもすぐに底から流れ出てしまう

- 株全体がプランターの大きさに比べて非常に大きく見える

- 対策:

- 鉢増し:株の大きさに合わせて、一回り大きなプランターや鉢に植え替えてあげましょう。根がゆったりと伸びるスペースを確保することで、水や養分の吸収が改善されます。

まとめ わが家のナスの対策はコレ!

実は、今回のナスは、5月に上の記事でご紹介した「手をかけた」方のナスです。

そのナスのすぐとなりではミニトマトを栽培しています。ミニトマトは乾燥させた方が良いらしいので、これまで水やりをなるべく控えていました。このナスも、株が大きくなる前から実がなり出して、十分収穫できていたので、追肥もあまりしていませんでした。

そのことから考えると、わが家のナスは「もしかして水不足、肥料不足かな…?」と思いますので、追肥して、水やりを毎朝か2日に1回土の乾き具合をよく見てあげるようにしようと思います。

あきらめずに原因を探ろう!

今回の経験から強く感じているのは、「植物のSOSサインを見逃さないこと」と「諦めずに原因を探り、対策を試すこと」の大切さです。

もし皆さんのナスが元気をなくしてしまっていたら、今回の記事でご紹介したポイントをぜひチェックしてみてください。きっと、あなたのナスもまた元気に育ち、美味しい実をたくさんつけてくれるはずです!

これからも、家庭菜園の成功と失敗談を交えながら、皆さんと一緒に楽しいガーデニングライフを送れるよう、情報を発信していきたいと思います。

ということで、今回は、この辺で。。。

夏は、暑いからこそコレ!クセになる味!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48c1dd49.f4e4371a.48c1dd4a.76a0436a/?me_id=1306324&item_id=10000208&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgogocurry-shop%2Fcabinet%2Fproduct%2Fnew_catalog%2Fgogo_9040.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a2a6e84.94e47fba.4a2a6e85.6d41a78c/?me_id=1306107&item_id=10000110&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhyakuyoko%2Fcabinet%2Fishikawatyoumiryou%2Fimg63203321.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)